近日,《安徽國資》《安徽日報》等媒體平臺相繼報道了集團在引江濟淮生態環境治理中的重要實踐,聚焦集團通過技術創新高效推進引江濟淮一期工程遺留廢土場復墾工作的階段性成果。報道充分體現了集團在重大生態工程中的技術攻關能力,生動詮釋了集團踐行生態文明建設的國企擔當。

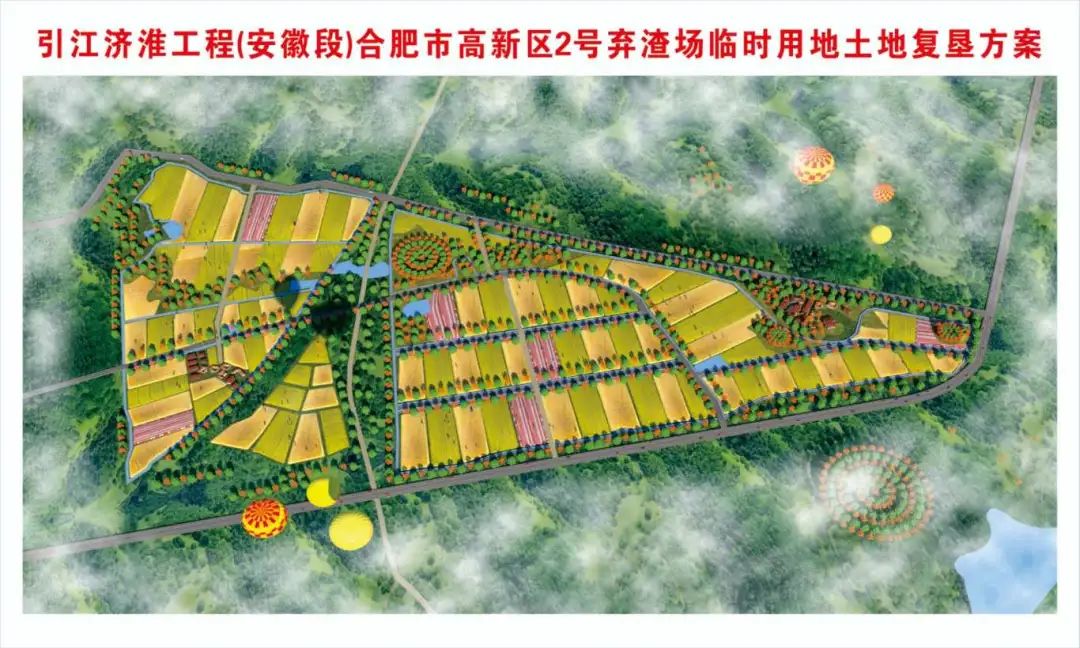

2月24日,陽光明媚,在位于合肥高新區的引江濟淮工程二號棄渣場臨時用地土地復墾項目施工現場,數十臺大型挖掘機、推土機、環保自卸車正在進行土地平整作業,不遠處江淮運河靜靜流淌,河邊大片耕地已連為一片,即將復墾完成,不久的將來這里將變成大片的良田。

據介紹,引江濟淮工程二號棄渣場臨時用地土地復墾項目由安徽建工路港建設集團有限公司承建,復墾總面積約5669畝,主要施工內容包括土地平整、農田水利、田間道路建設、農田防護、水土保持與生態環境保護等。實施范圍涉及合肥高新區城西橋村、富興村、三崗村和河西村,由于施工期項目規劃建設、房屋拆遷、鐵路橫穿棄土區、文物考古挖掘、高壓線路保護、道路回填等問題,導致棄渣場情況復雜,整平方案、復墾方案反復修改、敲定。此外,場地的地形變化較大,表面裸露的紅砂巖也對施工帶來了挑戰。

“這里原來是引江濟淮主航道四個標段的棄土場,土方量共有700多萬方,相當于一座小山。”建工路港引江濟淮工程二號棄渣場臨時用地土地復墾項目負責人尤亮告訴記者,自去年9月份開工,項目部跑步進場,分兵五個片區施工,高峰時投入挖掘機、推土機等800多臺工程車輛,三個月便完成了土方施工。

江淮丘陵崗圩交錯,土地高低不平,通過復墾整治后,小田變大田,碎田變整田,耕地面積還增加了。復墾后的耕地按高標準農田標準打造,田成方、路成行、渠成網,四通八達的溝渠和田間道路,將顯著提升土地的生產條件。

土地復墾后,由于耕作層受到破壞,土地還能否變成良田?尤亮解釋道,土地復墾過程中,他們將原先預留的種植土回填,修復土壤耕作層。同時與中科院南京土壤所合作,開展技術攻關,通過種植綠肥培肥地力等方式,快速構建土壤耕作層。“修復完成后,今年夏天就可以種植水稻了,我們有信心確保水稻畝產達到600斤以上。”

據悉,引江濟淮工程在合肥市占用臨時用地約9.18萬畝。其中,棄土場38個約7.43萬畝;排泥區13個約0.76萬畝;施工場站等臨時用地約0.99萬畝。合肥市引江濟淮辦(公司)全力協調相關縣(市)區、自然資源主管部門推進38個棄土場約7.43萬畝的移交復墾工作,截至目前已全部移交屬地政府,正有序開展復墾工作。

棄渣場復墾將有效推進損毀土地修復,改善周邊生態環境,有利于盤活存量建設用地,優化用地結構和布局,打造沿河靚麗風景線。引江濟淮集團將持續協調相關單位、聯合參建單位加快復墾進度,盡早完成復墾工作,推動加強環境治理恢復、促進可持續發展。